Réalisée le 28-29 septembre 2025

Au premier regard, et face à la superficie qu'englobent les deux domaines skiables du petit Massif des Grandes Rousses que sont l'Alpe d'Huez au Sud et les Sybelles au Nord, on a tendance à vite se détourner de ce petit bout des Alpes pour profiter d'une expérience montagnarde et sauvage. Le Plateau d'Emparis, à quelques encablures du Massif des Grandes Rousses, mais appartenant déjà à celui des Arves, est souvent plébiscité pour affronter les grands espaces sur un ou plusieurs jours.

Pourtant, sur le versant oriental des Grandes Rousses, une vallée est encore préservée de la folie des grandeurs qu'engendre l'or blanc : il s'agit de la Vallée du Ferrand. Porte d'entrée plus intime vers le Plateau d'Emparis, cette vallée permet également d'accéder à un flanc bien plus sauvage que ce que l'on peut trouver sur l'Ouest des Grandes Rousses. Là-bas, très peu de sentiers quadrillent la zone, il n'y a pas de grands Gr et la plupart des cirques rocheux sont encore bouchés par d'imposant glaciers alimentant de récents lacs glaciaires voire créant de nouveaux paysages lacustres au fur et à mesure de leur fonte. Ce versant oriental des Grandes Rousses est en constante évolution, notamment sous l'impulsion du réchauffement planétaire, et les quelques incursions que nous avons pu faire ces dernières années dans cette zone ne font que constater ces changements en haut montagne.

Cette randonnée en circuit permet de visualiser et d'apprécier pleinement les modifications de l'environnement des Grandes Rousses. Autrefois réservée aux seuls alpinistes, c'est quasiment un tiers du chemin emprunté qui s'avère maintenant praticable pour les randonneurs, encore faut-il que les conditions soient idéales. Il ne faut pas omettre que le réchauffement climatique et la fonte des glaciers alpins peuvent non seulement ouvrir de nouveaux chemins d'accès, mais également en déstabiliser d'autres.

Au départ de la Vallée du Ferrand, cette dernière marquant la frontière géologique entre les Massifs des Grandes Rousses et celui des Arves, on s'apprête à la remonter vers le Nord dans son intégralité, le but étant de basculer sur le versant de l'Arvan et la Savoie pour y passer la nuit. Après avoir passé Clavans d'En Haut, on stoppe notre course motorisée au niveau du hameau du Perron, dernière bourgade avant de rejoindre le Col de Sarenne. Il ne nous reste plus qu'à débuter la montée vers le fond de la Vallée du Ferrand, au niveau de son talweg pour le moment.

Jour 1 : Du Hameau du Perron au Laital via l'Echine de Praouat et le Col de la Valette.

Garé aux alentours des 1600m d'altitude, la forêt de bouleaux comblant les pentes de l'Echine de Praouat est déjà bien clairsemée lors des premières centaines de mètres. Les arbres et arbustes disparaîtront intégralement au niveau du saut du Ferrand et de son pont éponyme dont on devine l'échancrure au centre de la photo. A gauche, sur les pentes Est des Grandes Rousses, les paysages alpestres sont déjà prédominants.

Au Sud, dans notre dos, quelques cimes des Ecrins émergent déjà au-dessus de l'Oisans. Notamment la Roche de la Muselle 3465m au centre. A droite, on devine le Col de Sarenne.

Après le Pont du Ferrand, on grimpe plus sensiblement pour franchir le verrou, lieu de rencontre entre les Ruisseaux de la Pisserotte et celui du Ferrand.

Seulement quelques mètres après le verrou, presque à mi-chemin entre le Pont du Ferrand et le lieu-dit du Pontanet, il faut quitter le sentier principal longeant les environs du talweg en repérant une discrète sente partant dans les pentes herbeuses en direction de l'Echine de Praouat. Bien que le sentier soit peu visible et parfois malmené par les mouvements du sol, on peut facilement suivre grosso modo sa route, d'autant qu'il est indiqué sur la topographie IGN.

La montée est dans un premier temps assez radicale dans les pentes herbeuses. La contrepartie sera une vue de plus en plus ample sur la Vallée du Ferrand alors que les premiers pics montagneux des Grandes Rousses commencent à s'ériger à l'Ouest.

On s'extirpe des pentes herbeuses puis schisteuses vers 2000m d'altitude. On atterrit ainsi sur une large arête alpestre encadrée à gauche par la Vallée du Ferrand et à droite par le sillon du Ruisseau de la Valette, dernier obstacle avant de mettre pied sur le Plateau d'Emparis.

Cette arête porte le nom d'Echine de Praouat et semble, d'après les cartes géologiques, appartenir déjà au Massif des Arves. Sa position centrale et bien séparée du reste des massifs environnants permet une magnifique vue de part et d'autre de ses versants. La progression est douce et le terrain aucunement scabreux, ce qui nous permet d'entamer tranquillement cette longue traversée de quelques kilomètres jusqu'à la terminaison Nord de l'Echine de Praouat.

Dès les premiers mètres sur l'échine, les sommets du coins se dévoilent les uns après les autres : Pic du Lac Blanc, Mont Savoyat, Pic de l'Etendard, Cimes du Grand Sauvage, Cime des Torches et Pic du Mas de la Grave. On perçoit particulièrement bien les différences géologiques entre les pics acérés des Grandes Rousses à l'Ouest et les reliefs plus doux des environs d'Emparis.

Vers le milieu de l'Echine, le point culminant du Massif des Grandes Rousses s'élance face à nous : il s'agit du Pic Bayle 3465m présent au centre de la photo. A gauche on distingue le Pic du Lac Blanc et le Mont Savoyat et à droite le Pic de l'Etendard.

Vers 2200m, la crête s'aplanit et s'élargit. On poursuit notre route vers le Nord, sans véritablement de trace visible au sol mais la divagation est évidente.

Panorama de la Cime des Torches jusqu'au Pic du Mas de la Grave, en passant par Roche Courbe. Au milieu de tous ces sommets, il s'agit du Vallon de Tirequeue.

Le Mont Savoyat, le Pic Bayle et le Pic de l'Etendard avec les Glaciers des Quirlies et des Malatres. En bas à droite on devine la cascade qui s'évacue du Lac des Quirlies, invisible depuis notre position.

On quitte l'Echine de Praouat au niveau du point 2369 des cartes IGN. On se situe sous le Col du Fond du Ferrand ainsi que de la Crête des Sauvages et tout proche d'une petite bergerie esseulée en ce début d'automne.

Un peu plus loin, on remet pied sur une petite sente qui s'avère être la voie d'accès classique en direction du Col de la Valette.

Durant cette traversée reliant l'Echine de Praouat et le Col de la Valette, on est accompagné par quelques vautours fauves virevoltant au-dessus de notre position. Leur fière allure s'associe magnifique bien au double triptyque des Aiguilles d'Arves et des Aiguilles de la Saussaz.

Pour atteindre le Col de la Valette, il nous faut quitter définitivement la Vallée du Ferrand. Pour se faire, on chute d'une petite centaine de mètres vers les Chalets de la Valette et le ruisseau éponyme. Face à la discrétion de la trace dans l'alpage, un rustique poteau de bois indique le début (ou la fin) des quelques lacets schisteux qui nous attendent. Sur la photo ci dessus on devine le large Col de la Valette 2291m et l'épaule herbeuse que l'on remontera par la suite sur la gauche. Au fond, le Mont Blanc et les cimes de la Vanoise se rajoutent au vaste panorama.

On ne se rendra pas directement au Col de la Valette puisque l'on bifurquera sur la grosse crête herbeuse reliant le col à la Cime de la Valette. Cette crête marque d'ailleurs la frontière entre la Savoie et l'Isère, entre l'Oisans et la Maurienne.

Sur cette portion, aucun sentier n'est visible, que ce soit sur les cartes topographiques ou sur le terrain. On zigzague à notre guise sur les pentes herbeuses jusqu'à 2650m d'altitude. Pendant ce temps, l'épais voile nuageux en profite pour englober la partie Sud de la région, épargnant pour le moment l'extrême Nord des Alpes françaises.

Au fur et à mesure de notre ascension, les alpages ternissent du fait de la nébulosité d'altitude et l'ambiance se rafraichit sérieusement, d'autant que quelques fines traces de neige apparaissent sur les pentes les plus ombragées.

Une fois sous la Cime de la Valette, on se décide à basculer sur l'Arvan et la Savoie, l'objectif étant de relier le Laital, un petit lac perché au milieu des alpages. Bien qu'officiellement on mette pied sur le sentier d'accès à la Cime de la Valette, on a du mal à deviner le chemin. On alterne divagation à vue et sente de bêtes sauvages ou domestiques.

Même si le Laital semblait être l'unique point d'eau de la zone, la montagne suinte à de multiples endroits. Cela nous permet d'envisager un établissement du bivouac légèrement en amont du point que nous avions décidé initialement.

On se décide à installer la tente près de 100m en amont du Laital que l'on devine un peu plus bas. Avec une vue plein Est, le panorama s'étend du Mont Blanc au Nord des Ecrins en passant par la Lauzière, la Vanoise, la Maurienne et les aiguilles du Massif des Arves. Seuls quelques villages de l'Arvan s'immiscent au sein d'un paysage vierge, sauvage et grandiose où le rôle de l'érosion est particulièrement visible à en voir le cisaillement de la face Ouest de la Cime des Torches.

Si les nuages le décident, nous serions magnifiquement bien placés pour un coucher de soleil sur le Massif des Arves. Sinon, qu'importe, nous devrions être aux avants-postes pour les premiers rayons venant de l'Est demain matin.

En attendant, on profite du panorama, du calme et de la horde de chamois qui semble s'épanouir un peu plus au Nord.

Finalement les nuages l'emportent et occultent la chute de l'astre. On se contentera du bal des derniers cirrus au-dessus de la Meije et du Râteau avant de rapidement partir s'emmitoufler dans le duvet. Le toit de la tente démarre d'ailleurs cette nuit sous une fine pellicule de gel.

Hâte des premiers lueurs du lendemain.

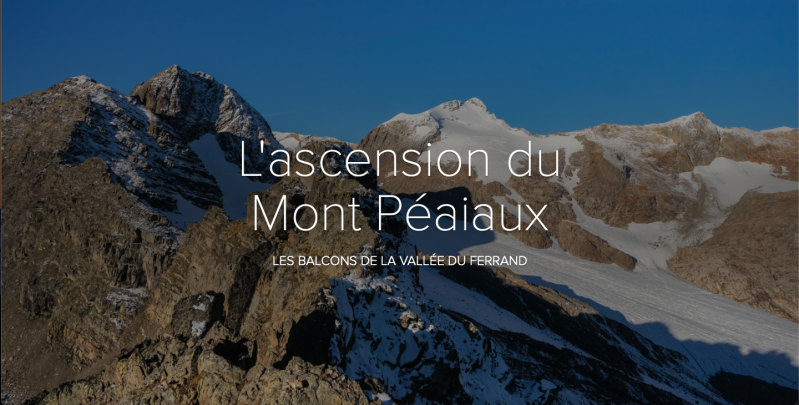

Jour 2 : L'ascension du Mont Péaiaux et le tour du Râteau des Rousses.

Comme espéré, la visibilité matinale est au rendez-vous alors que l'Orient démarre son réchauffement. On débutera les 500 derniers mètres d'ascension vers le Mont Péaiaux une fois l'invasion des rayons accomplie. En attendant, on profite des lueurs jaunes orangées décalquant les sommets face à nous.

Les Aiguilles d'Arves, de la Saussaz et la Cime des Torches se découpent parfaitement bien dans le ciel alpin.

La Meije 3983m est la première à se parer des premiers rayons.

Sur les coups de 7h30, l'ensemble de l'alpage et des arêtes nous surplombant sont illuminés. On se lance donc à l'assaut de ces arêtes. On repère d'ailleurs une faiblesse pour accéder au point haut de la crête via une pente herbeuse relativement peu inclinée. Sans ça, il aurait fallu descendre au niveau du Laital voire encore un peu plus bas pour aller choper la base de l'arête pour ensuite la remonter intégralement. On facilite notre tâche du jour par cet accès plus direct dont la proximité de notre bivouac n'était pas étrangère.

On accède rapidement à l'Arête des Arènes, ce qui décuple le panorama notamment à l'Ouest avec le Nord du Massif de Belledonne. On est accompagné par un groupe de chamois paissant dans l'ombre fuyante. Ils en feront d'ailleurs de même en nous voyant, mais à plus vive allure.

Les sommets du Nord de Belledonne (de gauche à droite) : Rocher Blanc, Rocher Badon, Aiguilles de l'Argentière, Bec d'Arguille, Rocher d'Arguille, Pic de la Grande Valloire, Puy Gris, Charmet de l'Aiguille et Grand Morétan.

Sur plus de 2km on arpente cette arête qui ne présente aucune difficulté, même lorsque la neige se mêlera à la roche et aux gradins herbeux. Au contraire, la vue est spectaculaire à l'Est sur les Alpes et à l'Ouest sur le bassin glaciaire de Saint-Sorlin. Au départ, le glacier est peu visible, cantonné uniquement au sommet du Pic de l'Etendard 3464m puis, au fur et à mesure, on surplombera cette masse glaciaire, encore importante malgré les morsures du soleil et du réchauffement climatique.

Le Pic du Mas de la Grave, la Meije et le Râteau peu illuminés en face Nord contrairement aux alpages.

Au loin le Mont Blanc. On remarque bien les gradins herbeux ayant aidé à l'accès sur l'Arête des Arènes.

Vers 2700m d'altitude, la vue devient grandiose sur les environs du Glacier de Saint-Sorlin : Cimes du Grand Sauvage, Pic de l'Etendard, Cimes de la Barbarate et Cime de la Cochette. Même le Pic Bayle, point culminant des Grandes Rousses, se faufile dans le Col des Quirlies.

Dernière grimpette pour atteindre la Cime de la Valette 2858m entre neige et schiste. Vu d'ici, ce sommet parait singulier mais une fois à sa cime, on se rend compte de l'aspect peu esthétique de cette sommité. On arrive sur un terrain plat orné d'un panneau de bois, comme si l'arête ne faisait que passer par là et continuait sa progression un peu plus au Nord. C'est ce qui nous conduit d'ailleurs à poursuivre vers le véritable point haut de cette crête : le Mont Péaiaux.

Panorama depuis les environs de la Cime de la Valette.

Ce n'est qu'au Col de la Cime de la Valette que le Mont Péaiaux daigne se détacher du reste de la Crête Nord du Grand Sauvage pour y affirmer sa cime (au centre). Comme on peut le voir, on grimpera par la langue mi-pierreuse mi enneigée pour rejoindre la partie de l'arête sommitale un peu plus effilée. Il n'y a pas de sentier à partir de la Cime de la Valette, ni même de cairn pour s'orienter. L'absence de brouillard est donc indispensable pour évoluer tranquillement et ne pas se diriger vers les versants les plus abrupts.

Depuis les pentes sommitales, on surplombe les petits Lacs de la Valette. On devine également la Crête des Sauvages et l'Echine de Praouat que nous avons traversé la veille et dont la cime vient tout juste de s'éclairer. Au loin, les sommets des Ecrins s'accroissent avec l'arrivée de la Montagne des Agneaux, de la Barre des Ecrins, de l'Aiguille du Plat de la Selle, de l'Olan et de la Pointe Swan notamment.

Malgré les quelques centimètres de neige sur sa paroi Nord et une crête de plus en plus effilée sur sa terminaison nécessitant par moment l'usage des mains, on arrive sans trop de difficultés au sommet du Mont Péaiaux. Néanmoins, ce n'est pas vraiment le sommet mais plutôt l'antécime Nord puisque le véritable sommet est séparé du reste de l'arête par une brèche où s'érigent quelques gendarmes. On devine d'ailleurs le ''vrai'' sommet au centre gauche de la photo ci-dessus. On se contentera donc de l'antécime Nord et ses quelques 10 mètres de moins.

Du reste, la vue est grandiose. Le Glacier de Saint-Sorlin apparait dans son entièreté. Il est maintenant totalement coupé en deux avec une partie supérieure sous le sommet du Pic de l'Etendard et une partie inférieure, plus plane reliant le Col des Quirlies et son front glaciaire, avec une petite langue supplémentaire naissant dans le cirque sous les Cimes de la Barbarate. En son point bas, de nombreux lacs glaciaires se sont créés dans les dépressions de la moraine et même si le paysage est encore d'une beauté saisissante, ce monstre de glace est en péril et ses jours sont comptés.

Zoom sur le Pic de l'Etendard 3464m, les Cimes de la Barbarate 3291m et la partie supérieure du Glacier de Saint-Sorlin. On remarque furtivement que quelques fadas des planches ont déjà skié près du sommet de l'Etendard.

De gauche à droite : les Aiguilles de la Saussaz, l'Aiguille du Goléon, le Pic des Trois Évêchés, le Mont Viso, le Pic de Rochebrune, le Pic du Mas de la Grave, la Montagne des Agneaux, le Pic Gaspard, la Meije, la Barre des Ecrins, la Dôme de Neige des Ecrins et le Râteau.

Vallon du Ruisseau de la Valette et son chalet sur fond de Massif de la Vanoise (Grande Casse, Aiguille de Péclet, Pointe du Bouchet notamment).

La bise venant du Nord nous contraint à ne pas trop flâner sur la cime du Mont Péaiaux. On entame donc la deuxième partie de la journée qui s'annonce beaucoup plus longue mais beaucoup plus variée. De retour au Col de la Cime de la Valette, on bascule sous la cime éponyme en versant Est. L'objectif étant de retrouver la Vallée du Ferrand et pour cela, il nous faut franchir la Crête des Sauvages.

Au lieu de reprendre la large épaule herbeuse qui nous a permis de relier le Laital la veille, on chute directement dans le vallon sous les Lacs de la Valette pour rejoindre son talweg tout en prenant bien soin de ne pas trop aller proche de la trace que nous avons déjà effectué. On descend tranquillement les gradins herbeux sous les barres qui séparent le vallon du petit plateau des Lacs de la Valette. Ainsi on se retrouvera directement sous la partie haute de la Crête des Sauvages, qu'il faudra bien entendu remonté sur environ 200m.

Initialement, on pensait praticable le fait de passer aux abords des Lacs de la Valette puis de descendre via le couloir partant du Col du Grand Sauvage mais l'aperçu de la veille nous a permis de deviner une succession de petites barres rocheuses sur le tracé, ce qui nous a convaincu de descendre plus bas pour finalement remonter.

Pour gravir la Crête des Sauvages, on évolue encore une fois à vue. Il faut repérer les endroits qui nous semblent les plus praticables. La première centaine de mètres s'effectue dans des gradins herbeux puis on finit par zigzaguer dans un terrain instable et schisteux. Mais même si le passage le plus simple semble être possible en reliant à la diagonale et via des sentes d'animaux sauvages le Col du Fond du Ferrand, on peut gravir cette arête à plusieurs endroits en faisant chauffer les mollets et avec des bâtons de marche de préférence pour mieux s'équilibrer.

Depuis le haut de la Crête des Sauvages. Sur la gauche de la photo on devine le Mont Péaiaux à l'extrémité puis la Cime de la Valette. Nous sommes ainsi descendus par le sillon que l'on aperçoit dans l'axe du sommet avant les dalles rocheuses.

Une fois sur le culmen de l'arête, on domine largement la Vallée du Ferrand encore à moitié dans la pénombre. On finit également par deviner enfin le second objectif du jour, à savoir le Lac des Quirlies et son glacier sur la droite. Pour les relier, on chute à vue jusqu'à environ 2450m. On ne peut pas bifurquer de biais jusqu'au lac en contournant la montagne à droite puisque des barres rocheuses nous couperaient la route.

Il faut donc descendre jusqu'à repérer un petit replat sous le Lac des Quirlies. Pour mieux localiser le moment où tourner vers le lac sans trop redescendre, les traces bleues de ski de randonnée sur IGN peuvent servir de base pour la navigation. Ainsi, on met pied sur le sentier d'accès au Lac des Quirlies, que l'on remontera sur une centaine de mètres.

Au centre, de l'autre coté du couloir d'avalanche, converti en pierrier pour l'été, on repère le replat où se situe le chemin d'accès au Lac des Quirlies. Sur la droite en haut, on voit bien les barres rocheuses infranchissables si nous étions partis à la parallèle depuis la Crête des Sauvages.

En l'espace de quelques minutes, on finit par atteindre le Lac des Quirlies 2566m. Il s'agit probablement d'un des plus beaux lacs du département de l'Isère. Que ce soit en termes de couleurs avec un gris pâle et des teintes de bleus laiteux. Ou en termes de cadre paysager avec un cirque glaciaire splendide et le point culminant du massif, le Pic Bayle, plongeant son reflet dans les eaux du lacs.

Le Lac des Quirlies est assez récent. Si on regarde les cartes d'état-major des années 1950, le Glacier des Quirlies était omniprésent dans le vallon. A partir de cette décennie, la fonte progressive du glacier a donné naissance au lac éponyme. Et depuis 2004, le front glaciaire ne touche plus les eaux du lac et continue son inexorable fuite vers les plus hautes altitudes.

La modifications de l'épaisseur du glacier, de son front glaciaire ainsi que des jonctions entre ses différentes ramifications sont particulièrement visibles entre ces deux photos ci-dessus.

Zoom sur le Pic Bayle 3465m et le Mont Savoyat 3346m. Le cirque glaciaire est composée de deux entités : le Glacier des Malatres que l'on devine sur la gauche entre le Pic Bayle et le Mont Savoyat, et le Glacier des Quirlies qui correspond aux autres morceaux glaciaires. On remarque donc que les deux glaciers ne se touchent plus, le Glacier des Malatres n'alimentant plus la partie inférieure de celui des Quirlies.

L'aspect dernièrement évoqué à son importance pour la suite de l'aventure. Puisque c'est précisément parce que le Glacier des Malatres s'est détaché de celui des Quirlies que le passage que l'on s'apprête à franchir est maintenant praticable. En effet, à l'extrémité Ouest du Râteau des Rousses (la dorsale rocheuse sur la photo) et sous le Mont Savoyat, un col sans nom est maintenant accessible de part et d'autre des versants.

Même si la glace est encore présente par moment, les crevasses sont peu nombreuses. Cela sous entend tout de même que l'ascension de ce col est préférable lorsque les ponts de neige ont disparu, c'est-à-dire à la tout fin de la saison estivale. Sur ces presque 400m de dénivelés positifs, on restera en grande majorité sur les moraines glaciaires, le risque de chute de pierres depuis la paroi du Râteau des Rousses étant beaucoup plus important que celui des mouvements glaciaires.

On contourne donc dans un premier temps le Lac des Quirlies par le Sud. On profite par la même occasion de magnifiques reflets dans ces eaux de la part des Aiguilles d'Arves notamment. Puis, au niveau du torrent d'alimentation du lac, on grimpe sur les premiers blocs instables pour aller récupérer la principale moraine du Glacier des Quirlies.

Après quelques centaines de mètres sur la moraine principale. On repère sur la langue glaciaire la plus proche du Râteau des Rousses, une moraine médiane (photo ci-dessus) nous permettant d'éviter de rester trop longtemps sur les sols glacés. Cette moraine ondulera au même rythme que la pente jusqu'à nous conduire près du col visé, sous les dalles polies du Glacier des Malatres.

Vers 2700m, la vue est encore plus dégagée sur le cirque glaciaire. On aperçoit le Pic de l'Etendard et les Cimes du Grand Sauvage. Entre les deux, la montée au Col des Quirlies 2993m est maintenant totalement dépourvue de glace.

Sur la fin, quelques crevasses deviennent visibles. On les enjambe facilement soit via des ponts rocheux (photo ci-dessus) soit en les contournant sensiblement. Certaines traces de chamois aidant à naviguer sur ce terrain austère et recouvert d'une fine couche de neige fraiche.

Sur cette photo on devine bien les différentes moraines médianes du Glacier des Quirlies, résultats de l'enchevêtrement des langues glaciaires et des imposantes parois du coin.

Une fois au point 2888 des cartes IGN, l'environnement glaciaire s'évanouit subitement. Ce n'est qu'un chaos de blocs avec quelques petits lacs, vestiges des glaciers d'antan, dont on s'extirpe par la gauche en gravissant les quelques dalles. Le Lac des Quirlies n'est plus visible et c'est pourquoi on se rend vers une des nombreuses dents du Râteau des Rousses, non loin du point 2884 pour contempler à la fois le cirque glaciaire des Quirlies mais également les Arves, les Ecrins et la Vanoise.

Il est fondamental de prendre conscience qu'à ce jour, les cartes topographiques IGN ne sont aucunement révélatrices de l'état des glaciers des Grandes Rousses. Le Glacier des Malatres est bel et bien déconnectée du Glacier des Quirlies et se retrouve maintenant légèrement au-delà des 2900m d'altitude. De même, le Glacier des Quirlies n'est plus qu'une constellation de morceaux de glaciers, sa partie inférieure étant la plus vaste.

Le Mont Savoyat, le Pic Bayle et le Glacier des Malatres depuis le Râteau des Rousses.

Le cirque glaciaire des Quirlies avec son glacier, son col, son lac et son splendide panorama entre Vanoise, Arves et Ecrins. Quelques cimes des Alpes Grées, des Cerces et du Queyras arrivent également à s'immiscer dans ce paysage.

Depuis le Râteau des Rousses, on part rejoindre le Lac des Malatres. Dans un premier temps on se contente de suivre fidèlement la source provenant de ce lac jusqu'à environ 2700m d'altitude via des chaos morainiques. Ensuite, pour éviter les quelques barres rocheuses qui surplombent un replat au point 2525, on bifurque légèrement au Sud-Est pour choper une épaule ornée de gros blocs et ainsi atterrir à droite du point 2545.

A cet instant, on remarquerait presque de petites sentes partant en balcons. On tente d'en suivre une plein Sud jusqu'à atteindre la source du Ruisseau du Clos Chevaleret. Une fois à la source, on continue en balcons sur quelques dizaines de mètres pour aller chercher l'équidistance entre le Ruisseau du Grand Sablat et le Ruisseau du Clos Chevaleret. On se situe à ce moment-là sur des pentes majoritairement herbeuses, intitulées le Clos du Boeuf. D'en haut, on remarque le sentier qui nous attend vers 2200m d'altitude. Les plus agiles pourront également remarquer le panneau indicatif qu'il faut viser pour relier le sentier. Entre le Clos du Boeuf et le sentier, de multiples sentes quadrillent l'alpage, on peut s'en servir de quelques unes pour dévaler plus facilement les pentes qui sont tout de même assez inclinées même si une bonne visibilité reste l'élément déterminant pour joindre le col sans nom aux environs du Clos Chevaleret.

Ce descriptif est à titre indicatif. D'autres cheminements doivent potentiellement être possibles, d'autant que l'appréhension du relief ne doit pas être la même à la montée ou à la descente. Les cartes IGN, très utiles pour les détails topographiques, et une trace GPX peuvent être d'une grande aide sur cette portion.

Au fur et à mesure de la descension, les Aiguilles d'Arves se cachent progressivement derrière le Pic du Mas de la Grave et ses satellites.

On remet donc pied sur un sentier en amont du replat du Clos Chevaleret. Un panneau indicatif est également planté là et nous propose deux options :

- Poursuivre la descente via le Clos Chevaleret et le Pont du Ferrand.

- Poursuivre en balcons sur 3,5km en reliant le Col de Sarenne avant de redescendre sur le hameau du Perron.

On choisit la seconde option afin de profiter un maximum de cette magnifique journée automnale et de la sympathique vue sur le Nord des Ecrins et la Meije notamment.

Le sentier reliant le Col de Sarenne n'est pas en bon état, probablement dû à un manque d'entretien. Au niveau des pentes les plus inclinées, c'est-à-dire après le point 2042, les ravines ne devraient pas tarder à emporter les quelques rondins de bois qui servent de sentier.

On arrive tout de même sans embuche dans les environs du Col de Sarenne 1999m. Une fois sur le bitume, on le foule pendant quelques lacets jusqu'à rejoindre une bifurcation nous faisant plonger dans la Combe Bardène. Le sentier descend alors sensiblement vers Clavans d'En Haut que l'on aperçoit depuis notre position. On se situe d'ailleurs à ce moment-là sur le Gr54 du Tour de l'Oisans et des Ecrins.

On peut une nouvelle fois décider soit de descendre jusqu'au croisement de la Combe du Planuel avant de bifurquer à la perpendiculaire pour rejoindre le Perron. Ou alors reprendre l'asphalte au point 1815. La route du Col de Sarenne n'est pas la plus empruntée des cols alpins, notamment fin septembre. On s'autorise donc quelques lacets sur le goudron jusqu'au hameau du Perron et sa curieuse maison au caillou.

Une journée dans les alpages, une autre en haute montagne. C'est ainsi que l'on pourrait résumer cette virée dans les Grandes Rousses. Une escapade spectaculaire, sauvage mais également inquiétante au vu de l'état des glaciers de ce petit massif alpin. Il est grand temps de profiter de celui des Quirlies et de Saint-Sorlin tant que ces masses glaciaires existent et ornent magnifiquement les cirques du massif. De ce fait, notre prochaine aventure dans ce coin des Alpes sera probablement différente.

ITINÉRAIRE DE LA RANDONNÉE :

- Départ/Arrivée : Parking du Perron - km 0

- Pont du Ferrand - km 1

- Bifurcation vers l'Echine de Praouat - km 1,3

- Echine de Praouat - km 4,5

- Reprise du sentier vers le Col de la Valette - km 7,5

- Chalets de la Valette - km 8,8

- Près du Col de la Valette - km 9,1

- Bivouac au-dessus du Laital - km 12,6

- Début de l'Arête des Arènes - km 12,9

- Cime de la Valette - km 14,4

- Mont Péaiaux 2958m (Antécime Nord) - km 14,8

- Talweg du Ruisseau de la Valette - km 16,2

- Crête des Sauvages - km 16,7

- Reprise du sentier vers le Lac des Quirlies - km 17,6

- Lac des Quirlies - km 18,2

- Glacier des Quirlies (moraine médiane) - km 19,8

- Râteau des Rousses - km 20,6

- Lac des Malatres - km 21,1

- Intersection Clos du Boeuf - km 23,8

- Près du Col de Sarenne - km 27,4

- Combe Bardène - km 28,1

- Hameau du Perron - km 30,4

Cartes IGN nécessaires : 3335ET ou 3335ETR

Ajouter un commentaire

Commentaires