Réalisée le 06 octobre 2022

''De ce roc éminent la cime inaccessible,

Est du plus grand des rois une image sensible,

Au faîte de la gloire il a su s'élever,

Nul mortel ne peut y arriver.''

Dans un ouvrage du Père Jésuite Ménestrier offert à Louis XIV en 1701.

Alors que le 12 octobre 1492 Christophe Colomb foule le Nouveau Monde pour la première fois en abordant les Antilles, quelques mois plus tôt, le 26 juin 1492, un autre exploit a lieu, sur le Vieux Continent cette fois-ci : la première ascension du Mont Aiguille.

Du haut de ses 2087m, le Mont Aiguille n'est qu'un sommet de seconde zone par rapport aux géants alpins, et pourtant, sa symbolique et son histoire surpassent ostensiblement les mythes et les anecdotes concernant d'autres parties alpines. Son relief n'y est pas étranger : un socle pyramidal où trône un immense rocher cubique permet d'imposer sa singularité non seulement dans les Préalpes françaises mais également dans l'intégralité de l'arc alpin.

Différentes vues sur le Mont Aiguille : Photo 1 depuis le sommet du Grand Veymont / Photo 2 depuis le Col de l'Aupet / Photo 3 depuis le Pas de l'Aiguille / Photo 4 depuis Tête Chevalière / Photo 5 depuis les Rochers du Parquets / Photo 6 depuis Pié Ferré.

C'est son relief unique qui forgera l'histoire de cette montagne qui débute bien avant sa conquête de 1492. Intégrée au Royaume de France par l'annexion du Dauphiné en 1349, cette montagne a depuis lors été aux coeurs des aspirations de la monarchie française. Connue sous le nom de ''Mont Inaccessible'' ou ''Mont Inascensible'' au cours du XVème siècle, son ascension en 1492 n'est en rien désintéressée.

C'est Antoine de Ville, un seigneur lorrain, accompagné par une vingtaine d'hommes et un notaire qui s'attellent à la tâche de gravir le mont inaccessible, principalement à l'aide d'échelles. Mais ils ne s'exécutent pas uniquement de leur propre volonté. Le Roi de France Charles VIII (1470-1498) demanda à Antoine de Ville de grimper sur le mont. Cette demande n'est pas arrivée par hasard dans la tête du roi. Il connaissait personnellement la montagne qu'il avait pu observer lors d'un pèlerinage à Notre Dame d'Embrun en 1490. Son père, le Roi Louis XI, chassait également au pied de celle-ci. Mais avoir aperçu la montagne ne permet pas de comprendre pleinement les raisons qui ont poussé le Roi de France à ordonner la prise du Mont Aiguille. Car lorsque l'on parle de la monarchie, l'aspect religieux n'est jamais bien loin.

En effet, l'idée de la présence d'un paradis terrestre se trouvant au sommet d'une montagne escarpée était énormément répandue à cette époque. En 1473, le Rudimentum Novitiorum, un ouvrage semblable à une chronique universelle, représente ainsi le Jardin d'Eden trônant à la cime d'une montagne tabulaire. C'est au même moment que la monarchie française s'approprie l'idée du paradis terrestre en évoquant par exemple l'expression ''Jardin de France''. Le paradis terrestre se trouve donc dans le Royaume de France. On représente ainsi le Jardin de France par ''un pré vert et clôturé, semé de fleurs multicolores parmi lesquelles domine le lys, emblème royal et signe de virginité''.

C'est cette idée de la présence du paradis terrestre au sommet du Mont Aiguille qui anime le Roi de France ainsi que les explorateurs. Le notaire partie à l'expédition insistera sur la richesse de la faune et de la flore au sommet de la montagne. Antoine de Ville écrit : ''c'est le plus beau lieu que je vis jamais''. La perfection du plateau sommital du Mont Aiguille renforce la symbolique religieuse.

Une fois la conquête de ce mont inaccessible réalisée, Antoine de Ville rebaptise la montagne : il s'agira à présent de ''Aiguille Fort''. Et trois croix sont installées à des extrémités du plateau sommital pour qu'elles soient visibles depuis la vallée. Son nouveau nom fait directement référence à l'expédition qui mena Antoine de Ville et ses compagnons au sommet de la montagne. C'est une véritable opération militaire qui a été entreprise pour gravir cette forteresse de roche.

La conquête du Mont Aiguille eu un retentissement dans tout le royaume et durant tout l'Ancien Régime, symbole de l'ambition et de la puissance de la monarchie française. Ainsi, à titre d'anecdote, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert du XVIIIème siècle fait référence au Mont Aiguille alors le Mont Blanc et d'autres géants alpins sont totalement occultés dans l'ouvrage.

Il faudra attendre 1834 pour que la deuxième ascension du Mont Aiguille ait lieu. Ce sont des habitants de la vallée, menés par le curé de Chichilianne, qui s'attaquent à la montagne, notamment pour y attester la véracité de la conquête de 1492. Mais avec la chute de la monarchie française, l'aura du Mont Aiguille se réduit considérablement. Bien que l'on garde encore l'ascension de 1492 comme un exploit, marquant par la même occasion la naissance de l'alpinisme, plus personne ne grimpe le Mont Aiguille avec le mythe du paradis terrestre en tête.

Même si le caractère religieux de cette montagne a totalement disparu, le Mont Aiguille fait la fierté des isérois et notamment des habitants du Trièves, vaste plaine dont la montagne borde l'une des extrémités. Cette merveille du Dauphiné reste dans la tête de tous les montagnards de la région qui rêvent, si ce n'est pas déjà fait, de fouler pour la première fois le pré sommital du célèbre mont.

C'est ainsi que 530 années après la première conquête d'Antoine de Ville, c'est à notre tour d'entreprendre l'ascension du mont maintenant accessible !

Malgré une nappe de brume matinale tenace, une trouée nous laisse entrevoir le Mont Aiguille s'embraser dès les premières lueurs.

Le départ de l'ascension s'effectue près du Hameau de la Bâtie, sur les hauteurs de Saint-Michel les Portes. On aurait pu également envisager un départ de l'autre côté de la montagne, depuis le Hameau de la Richardière. La première partie de l'expédition est une randonnée pour rejoindre la base de la paroi Ouest du Mont Aiguille. On se dirige ainsi vers le Col de l'Aupet, sans toutefois l'atteindre.

Le Petit et le Grand Veymont s'aperçoivent rapidement. Le Grand Veymont 2341m (à droite) constitue le point culminant du Massif du Vercors.

Pendant la première heure de l'ascension, le brouillard reprend le dessus, comblant les fonds de vallées du Vercors. On sait déjà qu'on entamera la partie escalade dans la brume et dans une certaine fraicheur. Mais on espère intimement à la présence d'une mer de nuages laissant les sommets vertacomicoriens dépasser.

On débute sur une route forestière qui se mue peu à peu en petit sentier de randonnée arpentant le sous bois. On atteint ensuite la lisière de la forêt et le pierrier présent au pied de la paroi du Mont Aiguille. Le mont est d'ailleurs invisible. On distingue à peine le début de la falaise. Il ne nous reste pourtant que quelques minutes d'ascension avant de buter contre le rocher.

Quelques dizaines de mètres avant la voie, on se trouve à la limite basse des nuages. A droite, on aperçoit un bout de la paroi du Mont Aiguille alors qu'à gauche on distingue les quelques baraquements du Hameau de la Bâtie.

Au départ de la voie d'escalade, un troupeau d'une quinzaine de bouquetins guette les alpinistes qui se préparent à gravir le célèbre mont. On enfile casque et baudrier puis le guide met en place la cordée. Dès les premiers mètres, on rentre dans le vif du sujet. Même si l'on emprunte la voie la plus facile pour atteindre le sommet, la voie des tubulaires, le vide est présent tout au long de l'ascension.

On évolue en grimpant au centre de petites goulottes. La roche accroche particulièrement bien. Malgré la forte fréquentation des lieux, le pierre n'est pas encore totalement polie. De plus, de nombreuses prises sont présentes, que ce soit pour les mains ou pour les pieds, comme si la montagne nous facilitait la tâche.

On laisse le guide prendre quelques dizaines de mètres d'avance. Puis, une fois la corde tendue, c'est au reste de la cordée de se lancer à l'assaut des différents ressauts.

Contrairement aux idées reçues, une fois sur la paroi du Mont Aiguille, les détails de son relief se révèlent. Nous n'avons pas affaire à une paroi lisse et verticale. Sur sa face Ouest bourgeonnent de nombreux pitons rocheux et de nombreux canyons quadrillent sa paroi. Ce qui donna le nom de la voie : la Voie des Tubulaires.

Cette voie n'est pas pleinement la voie historique empruntée par Antoine de Ville et ses compères. En 1492, un mixte de la Voie des Tubulaires et de la Voie Freychet semble avoir été utilisé.

On s'engouffre dans le premier canyon. L'ambiance chaotique rajoute du charme à l'ascension alors que la vue sur le reste de la barrière orientale du Vercors est pour le moment cachée.

La suite de l'itinéraire s'offre à nous, tandis que les Rochers du Parquets se débarrassent à leur tour de la nébulosité.

Puis, en quelques minutes, la luminosité prend le dessus. L'obscure face Ouest du Mont Aiguille fait face au géant des lieux : le Grand Veymont. On a une ample vue sur le Vercors dont les forêts amorcent leur mue automnale.

Le Vercors à l'heure de l'automne.

Alors que les nuages tentent de reprendre les cimes du Vercors, on poursuit notre conquête du Mont Aiguille.

Quelques câbles sont par moment présents sur la Voie des Tubulaires. Encombrants pour certains, utiles pour d'autres, ils ont été particulièrement rassurant à la fin de ce passage.

On atteint finalement le dernier goulet avant le plateau sommital. Une succession de ressauts rocheux qui nécessiteront de s'appuyer de part et d'autre de la paroi.

Au bout d'un peu plus de 2h d'escalade, on atteint le plateau sommital du Mont Aiguille. Les nuages se plaquent contre la face Sud de la montagne, laissant le reste du mont totalement ensoleillé. Le sommet se situe à l'extrémité Nord-Est du plateau.

Cachée dans la paroi, la petite arche sera sur notre itinéraire de descente.

La terminaison de la voie des tubulaires est marquée de ce gros cairn. On se désencorde et on quitte notre équipement d'alpinisme pour filer vers le sommet.

Le chemin suit le centre de la prairie sommitale. On peut décider de suivre la crête en grimpant sur l'antécime du Mont Aiguille. Au loin, la Montagne du Glandasse tente une furtive apparition.

Depuis l'antécime, le sommet se dresse face à nous. Le plateau sommital du Mont Aiguille est loin d'être plat. Au loin, les quelques cimes enneigées du Massif de Belledonne et du Taillefer.

Au sommet, aucune croix ne trône. On est loin des trois croix sommitales installées lors de la première ascension en 1492. Apparemment détruites par un orage quelques années après. En réalité, un effondrement de la paroi a entrainé la croix sommitale dans les années 1950. Petit tour d'horizons des sommets visibles depuis le Mont Aiguille : Belledonne, Taillefer, Grandes-Rousses, Ecrins, Dévoluy. La Chartreuse est cachée par la nébulosité.

Le Grand Veymont et la Grande Moucherolle sont les seuls sommets de la barrière orientale à percer au-dessus des nuages. A droite, l'arête des Rochers du Baconnet bloque l'invasion de la vallée de Gresse-en-Vercors par la nébulosité.

Sous le sommet, le ravin des Aiguilles comble le pied de la montagne. Un discret sentier permet d'accéder au point haut de ce ravin depuis le village de Trézanne. Ce point de vue permet une observation spectaculaire du Mont Aiguille. Un des angles les plus impressionnants de la montagne.

Du sommet, on domine la totalité du pré sommital. Contrairement aux propos du notaire d'Antoine de Ville, la faune est absente de ces lieux et la flore, grillée par un été extrêmement sec et les premières gelées automnales, est rachitique. Pourtant, une fois sur le plateau, il n'est pas rare d'apercevoir des bouquetins ou des chamois paissant dans l'alpage. Car si l'Homme doit s'équiper pour grimper, l'agilité des caprinés leur suffit pour atteindre la cime du mont. D'ailleurs, lors de la première ascension, les explorateurs y virent ''une belle garenne de chamois qui jamais n'en pourront partir''. Ils pensaient qu'au vue de la verticalité de la paroi, les caprinés étaient bloqués sur la cime du Mont Aiguille.

On profite du beau temps pour casser la croûte au sommet du Mont Aiguille 2087m. Peu de monde ce jour là. Le guide nous a bien encouragé à prévoir une ascension du Mont Aiguille en dehors de la période estivale et en semaine pour éviter la cohue sur la voie normale. Il n'est pas rare qu'une file d'attente se mettent en place en haut et en bas de la voie normale tant les alpinistes sont nombreux.

De la Barre des Ecrins au Plateau de Bure en passant par Ailefroide, l'Olan, le Sirac, le Vieux Chaillol, la Grande Tête de l'Obiou, la Tête de l'Aupet, le Grand Ferrand, la Tête de Vallon Pierra et le Rocher Rond. La plaine du Trièves est en grande partie recouverte par une mer de nuages clairsemée.

Pendant le déjeuner, les nuages collant la paroi Sud du Mont Aiguille s'affaissent légèrement, laissant le duo du Garnesier pointer au loin.

Du Mont Aiguille à l'Obiou.

Du Grand Galbert à la Barre des Ecrins en passant par le Grand Serre, le Grand Taillefer, le Pic Bayle, le Pic du Lac Blanc, le Tabor, le Grand Armet, le Rochail, la Pointe de Malhaubert, le Dôme de la Lauze, le Râteau, la Meije, l'Aiguille du Plat de la Selle et la Roche de la Muzelle. Au premier plan, le Sénépy se laisse effleurer par les nuages.

Plongeon sur la vallée séparant notre sommet du Grand Veymont.

Il faut savoir que lors de la formation des Alpes, le Mont Aiguille était relié au reste du Massif du Vercors. Ce sont les nombreuses failles présentes dans la zone ainsi que les mouvements des glaciers lors des dernières glaciations qui ont isolé le Mont Aiguille des autres plateaux du Vercors.

Au-delà du mythe du paradis terrestre présent sur son plateau sommital. Une autre légende vient raconter l'isolement du Mont Aiguille par rapport aux autres montagnes. C'est ainsi que l'historien du Dauphiné Denys de Salvaing de Boissieux dans son ouvrage ''Septem Miracula Delphinatus'' (les Sept Merveilles du Dauphiné) datant de 1656 raconte que des déesses chassées du Mont Olympe aurait trouvé refuge sur le plateau, alors relié au Massif du Vercors. Le chasseur Ibicus les aurait aperçu totalement nues ce qui aurait provoqué la colère de Jupiter qui transforma le chasseur en bouquetin et isola le Mont Aiguille du reste du massif, bloquant les déesses à sa cime.

Quoi qu'il en est, l'érosion aura raison du mont. Ce dernier étant voué à disparaitre. De petits effondrements ont déjà eu lieu et quelques failles apparaissent sur son plateau sommital. Reste à savoir quand : dans 10, 100 ou 1000 ans ?

Mais loin d'être bloqués comme les déesses de Jupiter, nous nous mettons en route pour désescalader le Mont Aiguille. On repart en direction du cairn marquant la fin de la Voie des Tubulaires, puis on continue jusqu'à l'extrémité Sud du plateau, début de la voie de descente.

Dès notre départ, les quelques chocards présents s'empressent de prendre notre place à la recherche de la moindre miette.

Plaque commémorative des 500 ans de la première ascension.

Clin d'oeil à l'arche depuis l'arête, avant de la retrouver quelques minutes plus tard.

Avant d'entreprendre la descente, le sens de la cordée se renverse. Le guide passe dernier alors que le dernier ouvre maintenant la voie.

Après quelques ressauts sous l'arête, on emprunte une succession de vires (on en aperçoit une à droite) sous la plateau sommital. La vue est imprenable sur la vallée et les contreforts Est du Vercors.

On passe aux abords de la petite arche. Au centre et sur la gauche on fait face aux Rochers du Parquets, au Pas de la Selle, au Sommet de Montaveilla et au Sommet de Peyre Rouge.

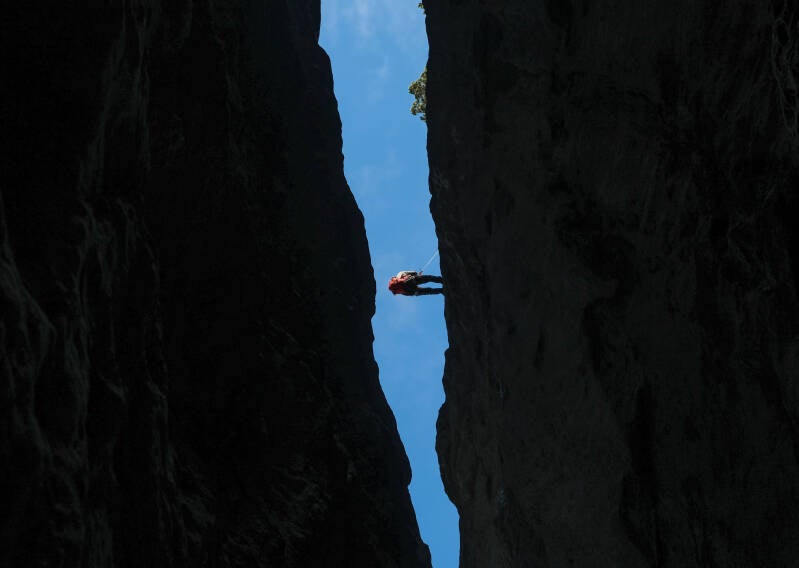

A un replat, on atteint le lieu de départ du rappel. Quelques cordées terminent leur descente puis c'est à nous de prendre le relai. C'est environ 45m de rappel qui nous attendent. D'abord on descend sur une dalle avant de plonger entre deux parois. Ce n'est que vers la fin du rappel que l'on aperçoit le sol.

Ce plongeon marque quasiment la fin de la partie alpinisme du Mont Aiguille. Après quelques passages à désescalader, on retrouve le lieu où l'on s'est équipé le matin même. On retrouve également le groupe de caprinés, qui se prélasse au soleil cette fois-ci.

Une fois l'alpinisme terminé, on reprend le sentier de la matinée pour retrouver le départ, dépassant cueilleurs de champignons et simples randonneurs. L'automne a bel et bien pris ses quartiers dans les forêts du Vercors.

Contrairement au matin, la paroi Ouest du Mont Aiguille se dévoile. Lors de l'ascension, nous sommes partie sur la gauche avant de passer derrière la colonne de roche que l'on distingue légèrement à gauche entre deux canyons (notamment le sombre du milieu).

Dernier clin d'oeil sur le monolithe du Trièves.

Le rêve d'atteindre l'alpage sommital du Mont Aiguille n'est maintenant plus qu'un souvenir pour nous. L'ascension de cette petite dent calcaire au Sud du Massif du Vercors est une expérience inoubliable et nous fait davantage connaitre cette montagne, autrefois accessible uniquement par nos yeux. Une fois sur le plateau sommital, on serait presque convaincu par la légende du petit paradis sur Terre !

ITINÉRAIRE DE LA COURSE :

- Départ/Arrivée : Parking du Parcours Aventure - km 0

- Croisement Pas de Bachassons/Col de l'Aupet - km 0,7

- Près du Col de l'Aupet - km 3,6

- Début et fin de la voie d'escalade - km 3,8

- Arrivée sur le Plateau sommital - km 4,1

- Le Mont Aiguille 2087m - km 4,5

- Arche - km 5,3

Carte IGN nécessaire : 3236OT ou 3236OTR

Ajouter un commentaire

Commentaires